Eine Rezension von Thomas-Michael Seibert

Lesedauer 4 Minuten

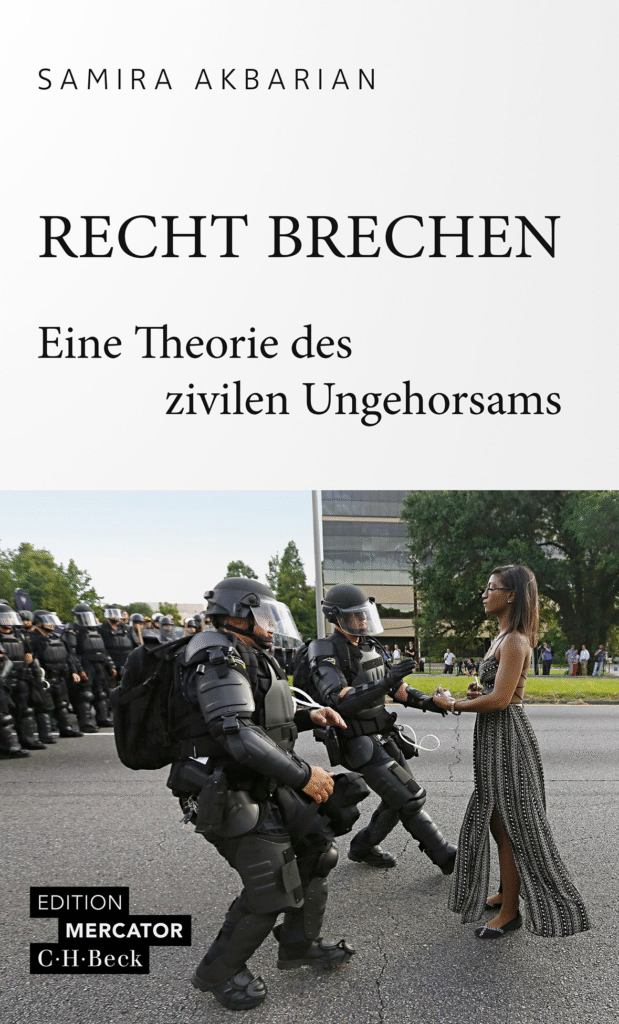

Ziviler Ungehorsam

„Ziviler Ungehorsam“ stammt, wie das meiste in der politischen Landschaft, aus den USA und heißt dort seit den Sechzigerjahren „civil disobedience“. Ungehorsam gehört aber mindestens seit fünf Jahren auch zur gelebten Praxis in Deutschland. Vieltausendfach wurde ungehorsam gegen das staatliche Corona-Regime verstoßen – mit Recht, obwohl den Abweichlern der Erfolg vor Gericht vorenthalten worden ist. Dürfen Recht auch jene semiprofessionell vorgehenden Demonstranten in Anspruch nehmen, die sich den Namen einer „Letzten Generation“ gegeben haben? Samira Akbarian befragt diese alternativen Protestformen, und ihr Verlag bewirbt die Publikation, die bereits im Erscheinungsjahr in 2. Auflage erschienen ist, in der Zusammenfassung so: „Rechtfertigen ‚Klimakleber*innen‘, Bauernproteste und Reichsbürger*innen zu Recht ihr Handeln mit diesem Begriff?“ Als Ergebnis wird in Aussicht gestellt: „Wir brauchen dringend eine überzeugende und allgemeinverständliche Theorie des zivilen Ungehorsams – und die preisgekrönte Rechtswissenschaftlerin Samira Akbarian hat sie uns geliefert.“

Aber was sollte man eigentlich „liefern“ oder auch nur liefern können? Akbarian verspricht im Kern, Formen des zivilen Ungehorsams als „Verfassungsinterpretation“ verstehen zu wollen. „Interpretation“ heißt dann: Du legst den Verfassungstext trickreich aus, und – wie Goethe als Spruch in den Xenien hinterlassen hat – legt ihr´s nicht aus, so legt was unter! Das soll geschichtsorientiert geschehen, von Sokrates bis zu den Klimaklebern. Akbarian beginnt tatsächlich mit Sokrates, der ein Widerstandsrecht aus ethischen Gründen ablehnt. Denn – was seit Hannah Arendt auch in der politischen Diskussion angekommen ist – es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun.

Apologie von Plato und ungerechte Wissensverteilung

Nacherzählt und interpretiert wird die Apologie von Plato, nach der Sokrates darauf beharrt, das offenbar unbegründete und grausame Todesurteil der Volksversammlung an sich selbst durch den Schierlingsbecher zu vollstrecken, weil man die gesamte Ordnung zerrütte, wenn man die Gesetze nach eigenem Gutdünken befolge oder breche (Akbarian, 25). Demgegenüber lobt Akbarian die neue Form des Ungehorsams wegen ihrer Körperlichkeit, Sichtbarkeit und dem Engagement gegen ungerechte Wissensverteilung (102-117). Das klingt abstrakt, ist aber konkret gemeint. Sie sympathisiert mit der verletzlichen Körperlichkeit derjenigen, die sich auf die Straße kleben, und betont, die damit ausgedrückte Sichtbarkeit von Klimasterben und Hitzetod müsse rechtlich berücksichtigt werden. Ansonsten würde das Wissen derjenigen übergangen, die für das Leben zukünftiger Generationen eintreten.

Dabei taucht das Problem aller Versuche auf, die Rechtsgleichheit nicht – wie Juristen gewöhnlich unter Juristen – nur „formal“, sondern mit einem inhaltlichen Maßstab beurteilen zu wollen. Denn Akbarian dehnt ihre Sympathien zwar auch auf Frauen aus, die sich gegen sexuelle Belästigung wehren, auf alle Farbigen, die sich gegen Ungleichbehandlung durch Polizei und Behörden wenden, wie überhaupt auf alle „Wahrsprecher“ (hier wird Foucaults Rekurs auf die griechische Parrhesia bemüht, 148-152), aber – und das ist das brisante politische Thema – nicht etwa auf alle, die zivilen Ungehorsam üben. Ausdrücklich ausgenommen werden die – vielleicht bestellten – Demonstranten vor dem Capitol am 6. Januar 2021 oder die „Teilnehmenden“ an der Großdemonstration gegen die Corona-Politik im August 2020 (33).

Gute Proteste – schlechte Proteste

Diese schon im 1. Kapitel erklärte Unterscheidung bewirkt den schnellen Konkurs Akbarians im Diskursgeschäft. In aller Unschuld attestiert sie den Berliner Demonstranten einen Verstoß gegen „Corona-Auflagen“, ohne nach deren Gerechtigkeit und Rechtmäßigkeit auch nur zu fragen. Sie befindet den Verweis auf nicht näher dargestellte „Geheimtreffen autoritärer Gruppierungen“ (152) als ausreichend. Am Sturm auf das Capitol stört sie auch nicht dessen Gewalttätigkeit, sondern die fehlende „Akzeptanz einer demokratischen Wahl“ (34). Es stört der proletarische Irokese auf Nancy Pelosis Stuhl, wie auch die Aktivisten Martin Sellner und Michael Ballweg das Prädikat des zivilen Ungehorsams nicht wert sind. Eher darf man auf Roger Hallam (den Gründer von „Extinction Rebellion“) und natürlich auf die mutige Greta Thunberg verweisen, wenngleich Akbarian auch hier vorsichtige Einschränkungen hören lässt. Aber am Ende beschränkt sie das Wertprädikat „disruptiver Verfassungsinterpretation“ auf die ihr genehmen Erscheinungsformen des Protests. Die anderen dürfen in den Bleikammern der Justiz verschwinden.

Annahmen werden nicht hinterfragt

Eine solche Theorie-Praxis-Differenz zeigt das gesellschaftliche Scheitern an einer Corona-Aufarbeitung, deren Ausbleiben die politische Öffentlichkeit nachhaltig spaltet. Warum das so ist, dafür kann man bei Akbarian Hinweise finden. Zum einen frappiert die Oberflächlichkeit, mit der Protestbewegungen eingeordnet werden. Für die Anti-Corona-Proteste, die Michael Ballweg 2020 organisiert hat, genügt ihr die Bemerkung, dass dort „Fahnen von rechtsextremistischen und autoritären Gruppierungen“ geschwenkt worden seien. Wer das eigentlich war, wie es zustande kam und ob es von anderen bewusst inszeniert worden ist – damit beschäftigt sich Akbarian nicht. Die Tatsachenseite des Rechts lässt sie in allen Fällen des politischen Widerstands oder zivilen Ungehorsams unbeachtet und kann sich deshalb normativ bequem und im eigenen Interesse auskömmlich einrichten. Das haben bisher auch Regierungen und die meisten Gerichte bis hin zum Bundesverfassungsgericht so gehalten.

Juristische Abwägungen, wie sie die Frage nach einer Rechtfertigung von Gewaltanwendung beim Straftatbestand der Nötigung erfordern, laufen dadurch leer. Denn man muss berücksichtigen, dass die Blockierer im Jahre 1985 in Mutlangen immerhin noch die militärische Einrichtung behinderten, um die weitere Aufrüstung zu verhindern, während die Klimademonstranten nicht nur nichts verhindern, sondern dem angeblichen Ziel offensichtlich zuwiderhandeln: Die Abgasbelastung der Umwelt wird vergrößert, nicht verkleinert. Die Aktionen richten sich auch nicht gegen Verursacher des angenommenen Klimawandels, sondern gegen deren meist lohnabhängige Leidtragenden. Manifest betroffen werden diejenigen, die arbeiten und wirtschaften, nicht die politisch Verantwortlichen. Keinen Satz verschwendet Akbarian auf den Gedanken, dass das gesamte Konstrukt des sog. „menschengemachten“ Klimawandels wissenschaftlich fehlerhaft sein könnte. Die Doktrin wird juristisch fraglos gestellt.

Mehrfach rechtfertigt Akbarian die Methode, mit der sie zu ihren Ergebnissen gelangt, mit dem Wort „Dekonstruktion“. Doch sie praktiziert das Gegenteil von Dekonstruktion. Denn sie stellt weder die eigenen noch die von ihr untersuchten Voraussetzungen infrage, dringt nicht zum Gegenbegriff der herrschenden Rechtsprechung vor und entzieht die tatsächlichen Grundlagen des eigenen Widerstandsbegriffs der Diskussion. Das ist viel zu wenig für eine Theorie des zivilen Ungehorsams. Konkurs im Diskurs.

Akbarian, Samira (2024): Recht brechen. Eine Theorie des zivilen Ungehorsams. 2. Auflage. München (Beck).